Après que le Rideau de Fer soit tombé, les rideaux des cinémas ne se sont plus jamais rouverts pour les films de Jacques Rouffio. L’Orchestre Rouge est son dernier long-métrage sorti en salles, il y a 27 ans, dénonciation du nazisme et du bolchevisme adaptée de Gilles Perault et préfigurant la chute de l’empire soviétique. Il ne tournera ensuite que pour la télévision des adaptations de romans, un cycle entamé en 1988 avec L’Argent de Zola, Le Roman de Charles Pathé en 1995 ou plus récemment Maupassant pour la 2. Alors, pourquoi Rouffio ne tournait plus ? Il aura fallu attendre fin 2012 pour qu’un festival de cinéma lui rende enfin hommage, les Feux Croisés dans le Finistère. Il était temps, Rouffio nous a quitté le 8 juillet dernier, après une longue convalescence dans le 13ème arrondissement de Paris. Rouffio n’a pas été qu’un témoin de la carrière de Romy Schneider (il apparaît dans 3 documentaires sur elle) qu’il dirigea dans le dernier film de l’actrice La Passante du Sans-Soucis (adaptation de Joseph Kessel). Quoiqu’en pense la critique et Première, je cite: « Les films qu’il a tournés après 1975 l’ont remis à sa juste place: celle d’un artisan à la main parfois lourde », sa main lourde aurait très bien pu tomber à nouveau sur quelques têtes molles ! Ses quelques films virulents et visionnaires, à l’instar d’un Yves Boisset, raisonnent encore dans le monde d’aujourd’hui. Et plus particulièrement sa triplette des années 70, ère de la comédie cinglante, composée de Sept Morts sur Ordonnance, Violette & François et Le Sucre.

Assistant réalisateur sur les films de Jean Delannoy, Bernard Borderie (Le Gorille vous salue bien) ou les premiers Mocky (Les Dragueurs, Les Vierges), le destin du jeune marseillais ne le conduisait clairement pas vers la Nouvelle Vague ! Et pourtant. Son premier essai, L’Horizon en 1967, qui aborde de front la désertion durant la Grande Guerre fait tâche dans le paysage. Photo de Raoul Coutard (collaborateur privilégié de Truffaut) et musique de Gainsbourg en font un film étiqueté new wave. L’erreur d’appréciation du public va conduire Rouffio à réétudier son plan de carrière. Il passe producteur durant quatre films sortis entre 1969 et 1971, dont deux de José Giovanni, le fameux. Mais c’est quelques scripts écrits avec son pote François Girod (Sirocco d’hiver, Le Trio infernal, René la canne) qui lui redonnent la foi.

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE

En 1975, c’est une fois de plus d’après un scénario de son ami Georges Conchon (8 ans après L’Horizon), s’appuyant sur des faits réels, que Jacques Rouffio tourne Sept Morts sur Ordonnance. Toujours fidèle à la tradition française qui l’a vu évolué dans le milieu : la base de tout c’est une bonne histoire, il réunit un casting de concours avec 3 générations d’acteurs : Charles Vanel (en ordure finie), Michel Piccoli (en chirurgien vieillissant) et Gérard Depardieu (en jeune médecin fougueux). C’est l’histoire d’un docteur de province, compétent et apprécié, mais qui fait de l’ombre au ‘clan’ contrôlant les cliniques privées de la région. Deux solutions s’offrent à Losseray, subir les déstabilisations perfides et les pressions de plus en plus mesquines de la famille Brézé (mais jusqu’où ?) ou passer dans leur camp et renoncer à son idéal professionnel. Une médecine privée opposée à une médecine sociale, sans aucun soucis des patients et agissant uniquement par intérêt, voilà la problématique qui va au-delà du film.

Rouffio s’en sort haut-la-main grâce notamment aux ellipses sur la vie du docteur Berg, avec un Gérard en pleine force de l’âge. Depardieu, acculé au suicide, et Jane Birkin telle une biche affolée (sait-elle jouer une autre émotion ?) lorsque celui-ci rentre du boulot avec un 22 long rifle pour descendre toute la maisonnée. Une scène bien choc pour le cinéma français de l’époque. Cette époque giscardienne marquée par un libéralisme s’étendant à tous les domaines de la société. Rouffio en parle avec sang-froid et froideur, à l’image de Piccoli courant devant un destin auquel il ne pourra échapper. C’est ce thriller psychologique fustigeant l’esprit bourgeois et la mafia en blouse blanche qui relancera Rouffio.

VIOLETTE & FRANÇOIS

1977, changement de registre avec Violette & François. Une fois n’est pas coutume, Rouffio ne participe pas à l’écriture du film un peu limite, c’est Jean-Loup Dabadie qui s’en charge. Sa patte évite d’en faire une comédie trop légère, mais plutôt amère. Jeune couple avec enfant en bas age, Jacques Dutronc et Isabelle Adjani vivent une histoire d’amour à l’envers et vivotent de rien du côté de place d’Aligre. Enfin rien ; des quelques fiches de lectures que Violette rédige tous les mois et surtout des vols de François, incapable de garder un boulot et devenu complètement cleptomane. Techniques de vol à gogo (version intello du Grand Bazar des Charlots !) et questionnement sur la possible liberté dans la ville. Critique caricaturale de la société de consommation ? Non.

Ceux qui ont reproché au cinéma de Rouffio son manque de finesse ne pourront pas taxer le ruffian d’engagement. Dutronc est évidemment parfait dans le rôle du type au dessus de tout, malin mais naïf et triste aussi. Puis Dabadie part ensuite dans tous les sens. Serge Reggiani annonce à François qu’il n’est pas son vrai père et Lea Massari, sa mère, n’y peut rien. Ce qui rajoute encore de l’instabilité au personnage, qui devient entre temps patron d’un journal (nommé « Moi Je »!) dont un seul numéro paraîtra. La comédie a assez duré. Au milieu des années 70, les premiers portiques sont installés dans les magasins (imaginez avant !). Violette en fera les frais lors d’une scène instructive du film où elle essaiera de se faire une fourrure à l’œil. Biiiip. Le jeu de Jacques devient de plus en plus dangereux et la conclusion de cette vie de bohème n’est pas difficile à imaginer. Morale de l’histoire : aucune, mais un portrait d’une époque où les utopies sont définitivement à mettre au placard. Merci à Philippe Sarde qui emballe le tout d’une musique toujours aussi impeccable.

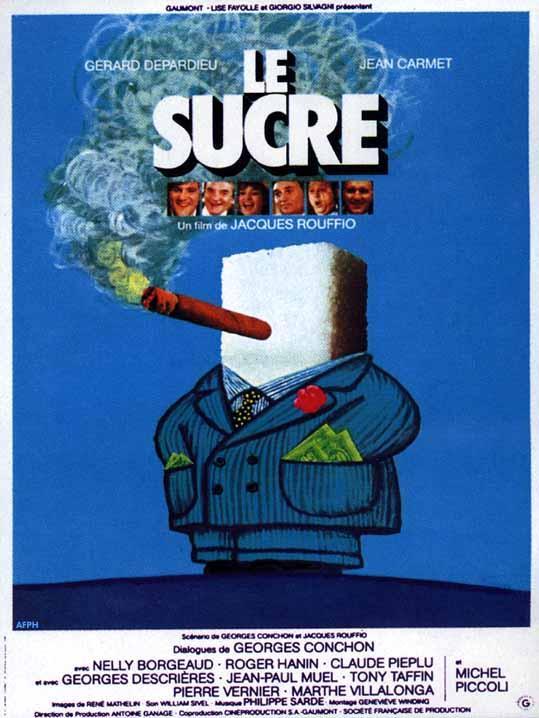

LE SUCRE

Troisième et avant-dernière collaboration entre Conchon et Rouffio (avant le farceur Mon beau-frère a tué ma sœur en 1986), Le Sucre est le point culminant de la carrière du père Jacques. Adrien Courtois alias Jean Carmet, petit inspecteur des impôts à la retraite, doit gérer l’héritage de sa femme. Il monte à Paris et rencontre le vicomte Renaud d’Homécourt de la Vibraye alias Raoul Loulou alias Gérard Depardieu, conseiller financier à la petite semaine censé rabattre des pigeons vers le boursicoteur Roger Karbaoui alias Roger Hanin. Vous voyez le tableau ? Les acteurs jouent des caricatures d’eux mêmes, Carmet en petit père du peuple, candide et victime à mort, Depardieu magnifique tout en gueule et en gestes, et Hanin en pied-noir magouilleur et faux cul. Y’aurait pas d’histoire qu’on jouirait quand même à l’écoute des dialogues, qui forment parfois à peine des phrases, simples termes techniques, onomatopées, grimaces… du génie !

Parce que l’histoire n’est pas si farfelue et fait écho à une actualité jadis brûlante en 1974 : l’annonce d’une pénurie de sucre en France qui voit se ruer les citoyens dans les supermarchés. Réactions en chaîne: flambée des prix, investisseurs peu scrupuleux qui rappliquent, bulle spéculative qui éclate et banques en rade. Le trou en milliards doit être comblé et qui c’est qui paye ? C’est le contribuable ! Rouffio transforme cet évènement en arnaque incontrôlable avec en tête de gondole, Grezillo alias Michel Piccoli, magnat de l’administration financière au gros cigare. Un rôle de tireur de ficelle qu’il a usé jusqu’à la corde. L’opposition entre les styles Carmet et Depardieu fait des merveilles, au point qu’ils deviennent potes sur le tournage (la scène où Raoul met un taquet à Courtois, vexé de s’être fait entubé, est tellement naturelle !). On se croirait dans ces comédies italiennes exubérantes de l’époque, le propos lourd aux premiers abords est transcendé par les performances des acteurs (auxquels s’ajoutent les seconds rôles de Claude Piéplu et Marthe Villalonga).

Une leçon de cinéma et de finance qui va même glisser sa caméra jusqu’à la Bourse, afin d’ajouter un cachet réel au monde superficiel du marché et mieux valider le propos. Le rapport pernicieux entre l’homme et l’argent, tel Adrien Courtois dépensant ses premiers bénéfices dans les hôtels 5 étoiles avant que le cours ne s’inverse, n’a jamais été aussi actuel… il l’est depuis 1929 d’ailleurs. Rouffio est toujours en avance. Cette fable démesurée et sans morale, populaire mais intelligente, plus légère que le genre de l’époque (France Société Anonyme, L’Imprécateur, L’Argent des autres) avec ses scènes absurdes (Gégé et l’huissier au bois de Boulogne !) et attachantes (l’amitié naissante entre l’entubeur et l’entubé), son affiche au design naphtaliné et « La bourse en caca », ritournelle signée Philippe Sarde, font du Sucre un classique mérité. « Une certaine tendance du cinéma français » qui se fait oublier…

DERNIERS COMMENTAIRES