Difficile à avaler, mais le meilleur funkeur français des années 80 n’était ni Français, ni François, mais Belge. Avec deux impeccables albums sortis respectivement en 1982 et 1983, dont les mérites ont surtout été vantés par des hommes de radio et de studio, Marc Mansion de son vrai nom a toujours été un cas à part dans la variété francophone. D’abord passionné de pop anglaise comme tout type né à la fin des années 50, Alec entame un parcours musique classique avant de découvrir une autre musique, bien plus chaude et allumeuse, lors d’un voyage à Chicago. C’est décidé, dès son retour en Belgique il n’a qu’une idée en tête : faire du funk. Et c’est comme ça qu’avec l’aide des cerveaux du groupe Telex (les Kraftwerk belges), il va composer une pelletée de titres sans aucune fausse note, fruits d’une froide rencontre entre Prince et Chamfort. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise si la chanson préférée d’Alec Mansion est « Bar américain » de Jay Alanski, tant leurs styles sont proches.

Évidemment, s’il obtiendra un succès d’estime dans son pays, la France restera imperméable à ses disques, assurant une transition difficile entre la folk à texte et le disco à sexe. Alec prendra sa revanche quelques années plus tard en fondant avec deux de ses cinq frères le groupe Leopold Nord & Vous, coupables du hit européen de l’année 1987, « C’est l’amour », dont il aimerait d’ailleurs fêter les 30 ans en sortant un album au Brésil, ne me demandez pas pourquoi, il est comme ça Alec. Entre ses bandes-son pour la saga Stars 80, ses tournées avec la troupe du même nom, un épisode de directeur musical de The Voice Belgique et même un opéra rock intitulé Hopes (en compagnie de son pote Julien Lepers) qu’il essaie en ce moment d’adapter en série télé, Alec Mansion a un agenda de nabab, mais il a quand même trouvé un moment pour lever le voile avec nous sur tous les mystères qui entourent sa carrière.

Dans quel environnement avez-vous grandi ? Vos frères sont également dans la musique, c’est ça ?

Alors je suis né de parents musiciens classiques, des musiciens amateurs mais d’un très bon niveau.

Mon père était contrebassiste et ma mère violoniste mais ils jouaient de la musique baroque, du Bach, Purcell, qui ne dépassait pas le XVIIIe siècle. J’ai 5 frères et sœurs et on est tous plus ou moins dans la musique, on a toujours fait des groupes quand on était gosses. Dès 7 ans, à la maison, on faisait de la musique et on chantait en harmonie vocale.

A Liège ?

Oui, une ville à la frontière hollandaise, au sud de la Belgique. C’est une ville très francophone, très liée à la France avec un esprit très principautaire. C’est une ville très inspirante aussi, c’est là que j’ai fait le conservatoire en piano classique.

Et aussi fondé des groupes.

C’est ça, j’ai fait des tas de petits groupes rock pendant les années 70. J’ai commencé par jouer de la basse, dans un groupe où on faisait des reprises des trucs de l’époque, Stones, Beatles, dont je suis un fou furieux. C’était la musique pop anglaise qui m’attirait à l’époque, et des groupes américains aussi, comme Chicago. Durant cette décennie, j’ai fait des groupes de collège, des groupes d’école, et c’était juste pour séduire les filles en fait. On s’amusait bien, on avait un niveau plus que moyen, mais je composais déjà beaucoup de chansons, ça m’inspirait.

J’imagine que vos parents vous poussaient plus vers le conservatoire que vers la pop.

Oui, mes parents ne voyaient pas de débouchés dans la musique pop, évidemment, qui était plutôt une musique de sauvages pour eux, au départ. C’est le cliché habituel hein. Comme beaucoup, j’ai fait le conservatoire pour faire plaisir à mon père et pour le rassurer, et lui montrer que j’allais faire des études sérieuses. Mais j’ai très vite mal tourné pendant mes études, ce qui me passionnait c’était l’orchestration symphonique. D’ailleurs, en ce moment, je suis en train de reprendre une orchestration symphonique pour la musique de films, mais au départ ce que je cherchais surtout, c’était faire des disques, faire de la scène…

Et à quel moment vous découvrez la musique noire américaine ?

Alors j’ai carrément viré de bord, enfin, j’aime toujours énormément la pop anglaise, mais un jour une amie pianiste classique m’a emmenée sur sa tournée aux États-Unis, j’étais son porte partitions et elle m’a fait découvrir le Canada et surtout Chicago. C’était en 1980, j’étais dans une chambre d’ami dans la maison de son frère et j’ai mis un casque branché sur la radio de Chicago, et là j’ai entendu « Give Me The Night » de George Benson, Shalamar, les Whyspers, tout ça, et ça a été un raz de marée dans ma tête. J’ai aussitôt basculé dans l’amour de la funk pendant plusieurs années, parce que ce que j’aimais par dessus tout c’était l’esprit de la funk où chacun joue un truc assez simple mais écoute l’autre, c’est un vrai truc d’équipe. C’est pour ça que c’est une musique black parce que les Noirs ont un sens beaucoup plus fort que nous de la communauté. Ça m’a tellement scotché que j’ai voulu faire pareil.

Vous composiez déjà en solo à cette époque ?

J’avais déjà fait quelques petits trucs, mais sans lendemain, j’écrivais des chansons mais qui n’aboutissaient jamais. Mais c’est à Chicago que j’ai écrit ma première chanson qui s’appelait « En volant », qui était déjà influencé par le funk. Et c’est grâce à cette chanson que Marc Moulin est devenu mon producteur lorsqu’il a entendu la maquette.

Comment est-il tombé dessus ?

En fait, j’avais rencontré un Belge qui vivait au Canada et qui m’avait prêté son studio pour enregistrer le titre, sur un 4-pistes, et de retour à Bruxelles j’ai été voir un concert d’un groupe qui s’appelait Placebo, pas le groupe anglais, c’était le groupe de Marc Moulin, qui faisait du jazz-rock fusion, façon Weather Report. J’adorais ça. Et j’étais tellement impressionné par leur concert dans ce petit café que je suis allé leur parler à la fin, « Bonjour, voilà je suis musicien, j’aimerais vous faire écouter quelque chose pour voir si ça vaut le coup que je continue ». Et il m’a dit « rendez-vous la semaine prochaine dans mon bureau de la RTBF ». Il avait une très grosse émission qui s’appelait Radio Cité, une émission mythique qui a fait découvrir la funk à toute la communauté belge à l’époque. Je suis arrivé à son bureau et j’ai attendu 3 heures… Il m’avait oublié dans le couloir. Quand il s’en est rendu compte, il était tellement emmerdé qu’il m’a consacré bien plus de temps que prévu ! Puis il m’a dit « j’adore » et on a commencé les séances de studio très vite, chez Dan Lacksmann, au studio de Telex…

Vous connaissiez Telex avant de les rencontrer ?

Ouais, ils avaient fait « Moscow Diskow », c’était pas mon style de musique, c’était trop straight, très electro… Avec le recul c’est génial ce qu’ils ont fait mais c’était trop kraftwerkien pour moi, qui étais plus dans une musique avec de la soul. Marc Moulin, le fondateur de Telex (aujourd’hui malheureusument décédé), était un jazzman extraordinaire, avec une âme d’artiste incroyable, et c’était un peu par jeu qu’il avait fait ce groupe extrêmement froid, qui était assez visionnaire finalement.

Puisque le funk est surtout une musique de danse, il y avait des clubs en Belgique qui la diffusaient ?

Oui, il y avait des boîtes, et surtout à Liège, je ne sais pas pouquoi Liège, mais il y a toujours eu énormément de musiciens dans cette ville. Il y avait des caves, des cafés où l’on jouait live, etc, et on faisait de la funk partout. C’était vraiment l’époque dess bass music men qui slappaient, les Fender Rhodes, les strates très très métalliques avec beaucoup de chorus. L’avantage de la funk, c’est qu’elle est arrivée comme le blues, c’est à dire qu’avec très peu d’accords finalement, juste des tourneries, n’importe quel musicien qui ne s’y connaissait pas forcément pouvait s’en sortir, « on fait du funk en sol et en do, et on se retrouve au refrain ». Après évidemment, Earth Wind & Fire, ils ont compliqué le jeu qui est devenu génial, Stevie Wonder est devenu beaucoup plus harmonique. Beaucoup de discothèques, comme la boîte mythique de Bruxelles le Mirano, passaient des chansons de funk en tous cas.

Justement, beaucoup de puristes ont déploré à l’époque l’arrivée combinée du disco, qui brouillait les pistes. C’était votre cas ?

Je suis d’accord avec ça, moi je suis très puriste là-dessus et je m’inscris dans ce débat. Pour moi le disco a toujours été une musique vulgaire, c’est personnel hein, je ne porte pas de jugement, mais c’est une musique qui ne touchait rien de sensible en moi. Ce n’est même pas que ça me laissait froid, ça me révoltait plutôt ! Parce que je l’apparentais un peu à de la soupe, il n’y avait pas cette finesse et cette classe de la funk. Ok elles ont les mêmes rcacines, mais c’est pas du tout le même langage. Le disco c’est plus une attitude et une mode qu’une réelle musique parce que musicalement le disco c’est quoi ? Une formule de base avec un charleston sur des afterbeats… Alors que la funk, elle disait quelque chose de plus recherché, de plus ressenti, de plus classe, de plus mytérieux aussi, et aujourd’hui quand je réécoute des vieux morceaux de funk ça n’a pas vieilli, alors que le disco ça a terriblement vieilli. Bref, s’il y a un club, moi j’suis pas dans le club du disco (rires) !

Pour revenir au studio, à quel moment vous enregistrez votre premier album, Microfilms ?

C’est arrivé très vite, du jour où j’ai rencontré Marc Moulin, on est entré en studio, et dans les six mois on a fini l’album et on l’a sorti chez WEA Belgique. Et c’est cet album-là qui m’a permis de rencontrer WEA France pour faire un deuxième album.

C’est grâce à Marc Moulin que vous avez pu signer sur une major ?

Complètement. En fait, c’est Bernard de Bosson, le boss de WEA France qui traversait la Belgique et qui a entendu une chanson de mon premier album à la radio. Il paraît qu’il a arrêté sa voiture, et a cherché partout à joindre la radio, pour savoir qui j’étais, et on l’a aiguillé vers Marc Moulin. Il a absolument voulu nous rencontrer à Paris et c’était incroyable pour moi parce qu’en deux jours, je me suis retrouvé à Paris et à l’époque c’était une expédition ! J’ai donc rencontré tous les gens de Warner, Elektra, Atlantic, tous ces labels que j’adorais pour leur catalogue américain, même si eux à l’époque étaient plus Jonasz, Sanson, Berger, et c’était d’ailleurs aussi mythique pour moi de les rencontrer. Je me suis retrouvé à manger en face de Michel Berger, qui croyais que j’étais Suisse d’ailleurs (rires). Et puis j’ai rencontré Jean-Pierre Bourterre, un des producteurs de Claude François à l’époque, on allait voir Jonasz à l’Olympia, bref c’était génial, j’arrivais au paradis quoi !

Parlez-moi de la genèse du titre « Dans l’eau de Nice ».

J’avais 18 ans et j’étais parti à la rencontre de Michel Fugain qui avait marqué toute mon adolescence. Je savais qu’il avait une école à Nice et je rêvais de lui demander son avis sur mes premières maquettes. J’ai donc pris ma vieille 2CV avec ma copine et, une fois arrivés à Nice après de longues péripéties, j’ai prétendu à la réception des studios de la Victorine que j’avais rendez vous avec M. Fugain, ce qui était faux. J’étais assis à la réception, attendant que l’on decide de mon sort et puis il est arrivé… Il m’a reçu, sûrement un peu touché qu’un jeune Belge ait fait toute cette route pour lui, et il a écouté mes maquettes devant toute sa troupe (Mimi Matty, Roland Magdane, etc…) Son retour a été tellement positif que je m’efforce aujourd’hui d’être aussi accueillant avec les jeunes qui me demandent conseil. Sorti de là, un peu euphorique, ma copine et moi avions pris un bain dans l’eau de Nice… Et comme l’aéroport est tout près de la mer, on voyait passer les avions…

Joli. Et ce nom alors, d’où vient il ?

En fait mon vrai nom est Marc Mansion. Quand j’étais étudiant en piano au conservatoire, je n’avais pas le droit de faire de disques, c’était très très strict : un étudiant c’est un étudiant, il ne peut pas encore travailler parce que s’il n’est pas prêt musicalement, ça peut faire une très mauvaise publicité à l’établissement… Donc on n’avait pas le droit de faire de disques tant qu’on avait pas un cachet ou un diplôme du Conservatoire. On a donc décidé avec Marc Moulin de tromper l’ennemi et de changer de nom. Je ne voulais pas changer de nom de famille, le Alec, il vient en fait du fils de ma copine polonaise pianiste, qui s’appelait Alexandre mais qu’elle appelait toujours « Alec » et je trouvais ça sympa. Ca avait un côté plus international, et ce n’était pas un jeu de mot…

Voilà ! C’est la question que tous les Français se posaient !

Eh oui, en France évidemment on dit « Avec Mention » mais en Belgique ça n’existe pas, enfin personne ne le dit. En France, c’est très courant. En revanche, j’ai fait un spectacle qui s’appelle Avec Mansion, où je fait chanter les gens avec moi (rires) !

Pas mal ! Et donc, deux ans se sont écoulés entre le premier et le deuxième album, c’est ça ?

Oui, c’est ça. C’est un album qui a donc été co-produit par WEA France, et je me souviens que c’était vraiment la continuation du premier album. C’était peut-être plus funk que le premier, mais c’est la même formule, Marc Moulin, Dan Lacksman et moi en studio.

Qui écrivait les paroles, qui étaient très belges dans l’humour ?

On était deux auteurs, il y avait un mec qui s’appelait Victor Szeell, un pseudonyme de Michel Moers, le chanteur de Telex, il voulait ressembler à un personnage de Tintin, dans Le Sceptre d’Ottokar, une histoire belge hein ! Il disait qu’il était Syldave, etc… Mais c’est moi qui faisais mes textes mis à part celui de « Trop triste » qui a été écrit par Marc Moulin. Moi j’aimais faire mes propres textes, je ne voyais pas pourquoi j’allais chanter les chansons d’un autre qui ne me concernaient pas. Victor Szcelle, était lui-même un très bon auteur, mais pour moi son écriture était trop froide et c’est pour ça qu’ensuite j’ai tout écrit moi-même.

Comment est reçu ce deuxième album, assez unique dans le paysage musical francophone de l’époque ?

Tous les spécialistes de la musique, les gens de radio écoutaient vraiment, ça a été un gros succès d’estime pour moi en Belgique parce que les gens ont toujours eu beaucoup de respect pour cet album, à cause du son et de la production, c’est à Marc Moulin que je le dois, même j’amenais moi aussi mon grain de sel. Par exemple, je voulais faire des basses avec mon Korg MS-20, tout ça n’était pas encore en MIDI, je le jouais en live en fait, et même sur le premier album, on devait programmer la basse note par note… Mais Moulin et Lacksmann étaient quand même des visionnaires du son, je me souviendrai toujours de Marc Moulin qui arrive au studio et qui annonce « ça, écoute bien, dans 10 ans ça va marcher ». Et c’était Prince, qui était inconnu à l’époque. Il était vraiment ouvert sur tout ce qui se passait dans la musique, tout en me poussant à être minimaliste, comme on l’est dans la funk, et à se concentrer sur quelque t rès bons sons au lieu d’en mettre partout. Il m’a beaucoup appris. Donc le disque a eu un gros succès d’estime, mais pas commercial du tout.

Et en France, ça s’est passé comment ?

Alors en France, ça ne s’est pas du tout passé en fait ! Parce que l’album est sorti et aussitôt rentré. J’ai dû faire une télé en province avec Evelyne Dhéliat, qui faisait la météo, « voici un jeune artiste qui promet ». J’ai dû chanter devant une église aussi, à part ça il ne s’est strictement rien passé en France, à un tel point que j’ai demandé à WEA qu’ils me rendent mon contrat parce que je voulais partir aux Etats-Unis. Je me disais que je n’avais pas ma place ici, je voulais aller vivre à Los Angeles, ce que j’ai fait.

C’est marrant que vous me disiez ça, parce qu’un morceau comme « Où es tu », lorsqu’il a été mis sur YouTube, il a été publié avec une image de low-riding …

Ah ouais ?!

Car les sonorités sont quasi les mêmes que ce que fera le G-Funk californien plus tard…

Ah ouais ! C’est vrai.

Vous aviez conscience de ça ?

Non, pas vraiment. Mais effectivement, tout ce qui était Moog, Super Jupiter, Juno 60, Juno 106, donc bien avant l’arrivée du synthé FM qui est le DX-7n. C’est ce mélange que Nile Rodgers a utilisé très tôt aussi, de vraies basses avec de la programmation, c’est ça qui nous passionnait et effectivement, quand j’écoute certains trucs aujourd’hui, je suis étonné de voir qu’ils reviennent à des textures de son comme ça, moi ça me fait sourire ! Ils ont l’impression de l’avoir réinventé quelque part, mais ils sont très créatifs aujourd’hui, ils travaillent vraiment sur les textures, les couleurs… Moi je suis plus un compositeur qui veux qu’il y ait du fond dedans, même s’il y a trois accords, faut que la basse soit intéressante, sinon ça ne m’amuse pas. Et donc parfois c’est un peu trop minimaliste pour moi mais il y a des trucs fabuleux. Là je travaille avec un mec qui utilise ce genre de sons, qui s’appellle Nicolas Davel, un Belge pas encore très connu, mais il est incroyable.

Il y a d’autres choses actuelles qui vous plaisent musicalement ?

Bien sûr, aujourd’hui je dirais que je suis plus revenu à la pop anglaise, mélodique, je pense qu’en prenant de l’âge on revient à nos premiers amours, quand j’entends Keane par exemple, Coldplay, ça peut paraître très commercial mais ce que j’adore chez eux, c’est qu’en fait la matière première du potage est très très bonne. Il y a de vrais légumes dedans quoi ! (rires) Ca a une saveur, ce n’est pas seulement joli et bien fait, il y a une saveur harmonique derrière, parce que le pianiste-compositeur de Coldplay, il est capable de jouer sur un vieux piano pourri avec juste sa voix et ça le fait, et tout ce qui est construit autour est un plus. Donc j’aime beaucoup la musique actuelle. Je suis parfois impressionné quand j’entends des trucs funk d’aujourd’hui, mais ils appellent funk quelque chose qui n’est pas vraiment funk pour moi. Par exemple, au Brésil, ils disent funk mais c’est presque du rap en fait. J’ai adoré Snoop Doggy Dogg, mais ce n’est plus d’aujourd’hui…

C’est un truc qui vous a attiré le rap ?

Le rap ça m’attire moins, parce que ça me fatigue vite. J’ai l’impression de me faire engueuler ! (rires)

C’est amusant parce que la plupart des musiciens français qui voulaient taper dans le funk sont tous passer par la case « faux rap ». Vous, vous n’êtes jamais tombé dans ce piège-là.

Moi le rap m’a toujours posé un problème, je comprends le rap dans ce qu’il a de démarche sociale, de manifestation, de se se faire entendre, là je trouve ça génial et bravo parce qu’il y a des rappeurs extraordinaires. Mais le rap comme modèle musical, ça me touche moins. Ce qui peut me toucher c’est ce qu’on dit dedans.

C’est pour ça que tous les disques qui ont flirté avec le genre en France début 80’s tournaient à la parodie.

Bah oui, bien sûr ! Mais par contre, je suis pour le rap dans son côté roots comme le blues, c’est quelque chose dans lequel on peut s’exprimer vraiment…

Pour revenir sur votre période américaine, vous avez vécu combien de temps à Los Angeles ?

Un an seulement, de 1983 à 1984. Là je me suis régalé évidemment. J’allais voir beaucoup de concerts, j’étais extrêmement attiré par la musique noire américaine, et déjà à cette époque, j’avais l’impression qu’un truc était en train de changer, que ça devenait plus riche, finalement plus proche du jazz, et je me suis passionné encore plus pour cette branche-là.

À votre retour, vous vous êtes liés avec d’autres musiciens belges ?

Oui bien sûr. Il y avait surtout un gars de la funk, Kevin Mulligan, c’est un Américain mais qui vivait en Belgique depuis des années, un guitariste du Kentucky, qui avait vraiment le son funk. D’ailleurs, il faisait toutes mes sessions en studio, c’est un mec polyvalent, il pouvait aussi faire du rock, il joue sur mes deux albums. Il y avait aussi Nicolas Fissmann, tout jeune, il avait 16 ans à l’époque, mais c’était le premier bassiste/guitariste qui tournait, aujourd’hui il joue avec Zazie, avec tout le monde. Il y avait évidemment Bruno Castellucci qui est le batteur de Toots Thielemans, de Placebo, de Marc Moulin, batteur de jazz au départ mais qui a amené beaucoup de trucs funk dans les studios. Et puis Dan Lacksmann de Telex qui se déplaçait avec ses synthés dans sa Volvo break et qui allait jouer dans tous les studios de l’époque. Et pour la petite anecdote, c’est lui qui joue sur « Born to Be Alive » ! Il y avait de formidables musiciens, Evert Verhees, chef d’orchestre d’Eddy Mitchel et Julien Clerc aujourd’hui. C’était un bassiste très tourné vers la même musique, qui avait vraiment le gros son funk, c’était pas uniquement du slap, il avait la basse généreuse comme on dit. Mais c’est vrai que je ne connaissais pas de musiciens français qui s’essayaient au genre, Daho a essayé un moment mais il est revenu à un truc plus pop… Chamfort aussi, évidemment.

Vous vous sentiez proches de qui en France ?

Je pense que Alain Chamfort m’a beaucoup influencé à l’époque, il était très très novateur, c’était un peu le seul à l’époque qui donnait ce genre de couleur à sa musique. Pour un mec qui était à la base chanteur à minettes, et je ne porte pas de jugement là-dessus, il s’était recyclé dans un truc vraiment novateur, des morceaux comme « Palais Royal », « Bambou », « Rendez-vous », etc. Ce sont des titres qui sonnent encore bien aujourd’hui. J’avais beaucoup d’admiration pour lui. Sinon j’adorais Jonasz, Sanson, tous ces gens qui regardaient un peu vers les États-Unis quoi.

Vous n’avez jamais collaboré avec des artistes français à l’époque ?

Non, finalement je le fais plus aujourd’hui, avec Stars 80, etc… A l’époque j’étais un peu tout seul dans mon coin. Travailler avec Lacksmann et Moulin, c’était un peu austère quoi. On était un club très fermé, c’était pas un défilé au studio, c’était assez clinique, il y avait un côté « attention, on veut pas se faire piquer nos sons », protectionniste, mais bon tant mieux, c’est ça qui était original.`

Pourquoi vous n’avez jamais sorti de troisième album ?

Parce que quand WEA m’a rendu mon contrat, ils l’ont fait avec beaucoup de classe, le boss a appelé aux USA pour me trouver des contacts là-bas. J’ai fait mes projets, j’ai continué, et en rentrant, j’ai rencontré ma femme Muriel Dacq et ça a été un enchaînement de choses. On est parti à l’Ile de la Réunion, j’ai rencontré Kim Wilde et ses musiciens anglais, et c’est après que j’ai enregistré « C’est l’amour ». Et là, très vite, c’est devenu un énorme tube et je me suis embarqué dans une nouvelle aventure, un peu fortuite, mais qui m’a beaucoup plus parce que c’était totalement autre chose. Je ne surfais plus sur quelque chose d’excitant, j’essayais vraiment de créer un concept.

Avant ça, vous aviez écrit « Tropique » pour Muriel Dacq, non ?

Alors ce n’est pas moi qui l’ai écrite, j’ai participé à l’enregistrement, et c’est moi qui ai fait la version maxi mais ce n’est pas mon morceau ! Il a été composé par Axel de Kirianov, un pseudonyme. Beaucoup de gens ont pensé que c’était moi parce que j’étais le mari de Muriel, mais non. Axel était un mec extrêmement talentueux, et à l’époque il commençait aussi dans la programmation MIDI et tout, on aimait les mêmes musiques.

Ça vous dérange aujourd’hui d’être surtout reconnu pour Leopold Nord & Vous et pas pour le reste ?

C’est une bonne question, je n’ai heureusement pas d’aigreur en moi. Je suis plutôt reconnaissant de ce que la vie m’a permis de vivre avec mes frères. C’est toujours énorme parce que quand aujourd’hui on chante « C’est l’amour » dans un Zénith de 7 000 personnes, qui ont entre 12 et 75 ans, et que tout le monde chante cette chanson qui est devenue presque incontournable, je me dis « quand même » ! Certes ça masque une grosse partie de l’iceberg, mais j’ai le projet de créer un vrai site avec tout ce que j’ai fait, comme ça les gens qui aiment pourront tout écouter. C’est vrai que cette reconnaissance là est différente, liée à la musique et parfois, dans « C’est l’amour », la musique passe au second plan. C’est plus le gag, le souvenir, mais il y a un aussi très bon backing, fait à Londres dans le studio de Bowie et tout, j’ai pas à en rougir ! Mais c’est vrai que ce qu’on retient c’est la blague.

En même temps il y a toujours eu un côté blagueur dans vos disques, de « Laid bête & méchant » à « Tiens bon ».

Oui j’ai toujours aimé le second degré, je suis pas Belge pour rien !

« La magie des années 80 » a basculé quand tout est devenu gadget, quand selon vous « les radios ont pris le pouvoir sur la création et que le marketing a tout formaté ». Vous avez pourtant travaillé pour la pub et la TV à cette époque, vous arriviez à concilier l’artistique et l’alimentaire ?

Ce que je veux dire, c’est que les premières folies musicales des années 80 étaient des paris un peu fous d’apprentis sorciers et que, comme beaucoup de courants, un certain systématisme qui consistait à produire des disques comme des recettes de cuisine a amené beaucoup de titres à sonner pareil. Par exemple l’utilisation de la Linn drum a explosé entre 1982 et 1985, elle générait un son qui donnait l’impression à tout le monde d’avoir un batteur à temps plein sous son contrôle. En réalité, rien ne remplace le groove d’un vrai batteur. L’intérêt de la Linn était justement son côté rigide qui donnait une couleur particulière. La plupart des groupes new wave l’ont utilisée, surtout en Angleterre. Mais ce phénomène est normal. D’une idée originale naissent des sous idées et des copies. Quand j’ai fait de la pub en masse, c’était un autre défi très particulier qui consistait à créer des identités sonores pour des marques qui voulaient utiliser la musique comme vecteur. J’ai beaucoup aimé cette expérience qui s’inscrivait pour moi dans une démarche créative exactement comme une chanson.

Et Flash Black dans tout ça ?

Houlala ! « Quand je pense à elle… » C’est des trucs qu’on faisait à la pelle, on appelait le studio, on envoyait une bonne ryhtmique, on trouvait des paroles… C’est très années 80 quoi, et c’est vrai que ça avait marché au Top 50. Ca fait partie de ces projets studio où l’on se cachait derrière une production et on essayait de voir si ça marchait, on s’amusait beaucoup avec Muriel.

Votre rencontre a eu un gros impact sur vos carrières respectives finalement.

Un gros impact oui, parce qu’après notre mariage, on allait au studio ensemble, on faisait des projets communs, j’ai même fait un groupe qui s’appelait Plein Soleil, qui n’avait rien à voir avec tout ça et qui a marché aussi dans les charts, c’était une époque assez magique pour ça.

Qu’est ce qu’il se passe pour vous dans les années 90, la décennie dance pour laquelle la Belgique a beaucoup œuvré ?

J’ai collaboré avec pas mal de studios en m’amusant avec la programmation, les rythmiques et les séquences, mais plus discrètement et sans inventer de nouveaux concepts. A la fin des années 90, j’ai voulu retourner complètement à mes racines anglo-saxonnes en créant un groupe à Londres avec mon ami Steve Byrd, le guitariste de Kim Wilde, aujourd’hui disparu. Steve, qui jouait déjà sur « C’est l’amour » et dans la plupart de mes titres, comprenait bien mon envie de revenir à quelque chose d’organique et plus rock. Nous avions réuni d’excellents musiciens : Hugo Degenhard, un des batteurs de Robbie Williams, le bassiste Peter Clarke (de Tina Turner et bien d’autres) et le guitariste complice de Bryan May. Puis nous avons longuement répété à Londres et enregistré un album complet. Ce groupe était formidable et nous avons fait un concert à l’Orange Club devant la BBC et un public enthousiaste, mais cet album n’est jamais sorti et l’histoire s’est arrêtée là.

Aujourd’hui, qu’est ce que vous ne supportez pas musicalement (dans les 80’s, vous me disiez que c’étaient les yéyés) ?

Le son des drums, que je trouve trop souvent artificiel et noyé dans la reverb. Le manque de chaleur des mixages aussi, trop souvent compressés avec les machines de l’époque qui faisaient sortir les aigües de façon abusive.

Que vous a appris et apporté votre participation à l’émission The Voice Belgique ? Et l’expérience de l’opéra-rock Hopes dans lequel vous avez fait jouer Julien Lepers ?

Ma participation comme directeur musical de The Voice m’a appris qu’une reprise de chanson ne fait quasi jamais décoller un artiste, une fois sorti d’un concours. J’y ai appris aussi que le rêve de sortir de l’anonymat peut parfois faire faire fausse route à un interprète. J’ai aussi découvert beaucoup de talents émouvants dans une vraie démarche. HOPES m’a montré qu’il faut des moyens énormes pour faire découvrir quelque chose d’inconnu, face au succès des choses qui jouent sur les acquis d’un ancien succès.

Vous travaillez en ce moment sur Stars 80 2, pouvez-vous m’en parler ? Quel est votre rôle exactement ?

Nous jouons tous plus ou moins notre propre rôle. La troupe doit être considérée comme un seul et unique acteur qui est piloté par les deux producteurs Anconina et Timsit. C’est une formidable expérience, comme le premier film d’ailleurs. Ce qui me plaît dans tout ça, c’est que nos chansons sont devenues un prétexte à une comédie.

De plus, l’expérience Stars 80 que je vis depuis dix ans maintenant m’a permis de me faire de vrais amis qui deviennent presque une famille sur la route.

Une question me taraude toujours : on ne vous a jamais demandé de chanter « Dans l’eau de Nice » ou « Trop triste » à Stars 80 ?

Jamais ! Ca ne les intéresse absolument pas ! Les règles du jeu ne le permettent pas. En effet, nous avons sûrement tous des chansons dans nos tiroirs, mais le show ferait 18 heures de long… Il a donc fallu se résoudre à ne prendre que les standards, ce qui est normal.

Lorsqu’on fait des soirées entre potes, on la passe souvent, et les gens la connaissent par cœur.

Non ?! C’est vrai ? C’est incroyable ça. Mais bizarrement, depuis quelques années, beaucoup de gens me parlent de ces chansons-là. J’avais une chanson qui s’appelait « Falbala » par exemple, et plein de gens adorent cette chanson, et c’est pour ça qu’on m’a dit, « tu dois absolument rééditer ça quelque part ». Je sais que ça existe si on cherche sur YouTube mais bon…

D’ailleurs, votre deuxième album est très dur à trouver…

Je sais, j’ai racheté mon propre album sur un marché, et je l’ai payé très cher ! (Rires) Il m’a coûté cher, mais ça m’a fait marrer. J’ai encore les bandes originales en 38 cm, mais je n’ai plus aucun de mes disques. J’aimerais le ressortir, c’est en projet, de faire un vinyle et un CD, et de mettre tout ça en vente sur mon site. En tous cas, ça me fait toujours plaisir de savoir qu’il y a des gens qui chantent cette chanson. En Belgique, ces chansons-là sont connues, « Trop triste » aussi, elles passent parfois à la radio. C’est chouette de savoir qu’il y a des Français qui dansent dessus, j’avais quand même un œuf à peler avec les Français qui à l’époque n’avaient pas du tout réagi !

Ça a mis le temps, mais finalement on y est arrivé !

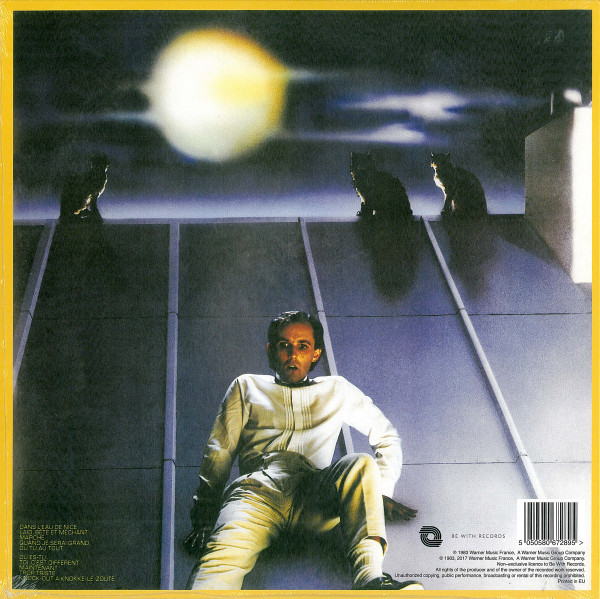

Le deuxième album d’Alec Mansion a (enfin) été réédité par Be With Records 🙂

DERNIERS COMMENTAIRES