ON NAÎT MODERNE

« Plutôt qu’un rapprochement, la confrontation entre l’Amérique et l’Europe fait apparaître une distorsion, une coupure infranchissable. Ce n’est pas seulement un décalage, c’est un abîme de modernité qui nous sépare. On naît moderne, on ne le devient pas. Et nous ne le sommes jamais devenus. Ce qui saute aux yeux à Paris, c’est le XIXe siècle. Venu de Los Angeles, on atterrit dans le XIXe siècle. Chaque pays porte une sorte de prédestination historique, qui en marque presque définitivement les traits. Pour nous, c’est le modèle bourgeois de 89 et la décadence interminable de ce modèle qui dessine le profil de notre paysage. Rien n’y fait : tout tourne ici autour du rêve bourgeois du XIXe siècle. […]

L’Amérique est la version originale de la modernité, nous sommes la version doublée ou sous-titrée. L’Amérique exorcise la question de l’origine, elle ne cultive pas d’origine ou d’authenticité mythique, elle n’a pas de passé ni de vérité fondatrice. Pour n’avoir pas connu d’accumulation primitive du temps, elle vit dans une actualité perpétuelle. Pour n’avoir pas connu d’accumulation lente et séculaire du principe de vérité, elle vit dans la simulation perpétuelle, dans l’actualité perpétuelle des signes. Elle n’a pas de territoire ancestral, celui des Indiens est circonscrit aujourd’hui dans des réserves qui sont l’équivalent des musées où elle stocke les Rembrandt et les Renoir. Mais c’est sans importance – l’Amérique n’a pas de problème d’identité. Or la puissance future est dédiée aux peuples sans origine, sans authenticité, et qui sauront exploiter cette situation jusqu’au bout. Voyez le Japon, qui dans une certaine mesure réalise ce pari mieux que les États-Unis eux-mêmes, réussissant, dans un paradoxe pour nous inintelligible, à transformer la puissance de la territorialité et de la féodalité en celle de la déterritorialité et de l’apesanteur. Le Japon est déjà un satellite de la planète Terre. Mais l’Amérique fut déjà en son temps un satellite de la planète Europe. Qu’on le veuille ou non, le futur s’est déplacé vers les satellites artificiels. […]

C’est ce qui, quoi qu’il arrive, nous sépare des Américains. Nous ne les rattraperons jamais, et nous n’aurons jamais cette candeur. Nous ne faisons que les imiter, les parodier avec cinquante ans de retard, et sans succès d’ailleurs. Il nous manque l’âme et l’audace de ce qu’on pourrait appeler le degré zéro d’une culture, la puissance de l’inculture. Nous avons beau nous adapter plus ou moins, cette vision du monde nous échappera toujours, tout comme la Weltanschauung transcendantale et historique de l’Europe échappera toujours aux Américains. Pas plus que les pays du Tiers Monde n’intérioriseront jamais les valeurs de démocratie et de progrès technologique – les coupures définitives existent et ne se ravalent pas. Nous resterons des utopistes nostalgiques déchirés par l’idéal, mais répugnant au fond à sa réalisation, professant que tout est possible, mais jamais que tout est réalisé. Telle est l’assertion de l’Amérique. Notre problème à nous est que nos vieilles finalités – révolution, progrès, liberté – se seront évanouies avant d’avoir été atteintes, sans avoir pu se matérialiser. D’où la mélancolie. Nous n’aurons jamais la chance de ce coup de théâtre. Nous vivons dans la négativité et la contradiction, eux vivent dans le paradoxe (car c’est une idée paradoxale que celle d’une utopie réalisée). Et la qualité du mode de vie américain réside pour beaucoup dans cet humour pragmatique et paradoxal, alors que le nôtre se caractérise (se caractérisait?) par la subtilité de l’esprit critique. […]

Du jour où est née outre-Atlantique cette modernité excentrique en pleine puissance, l’Europe a commencé de disparaître. Les mythes se sont déplacés. Tous les mythes de la modernité sont aujourd’hui américains. Rien ne sert de s’en affliger. A Los Angeles, l’Europe a disparu. Comme dit I. Huppert: « Ils ont tout. Ils n’ont besoin de rien. Ils envient certes, et admirent notre passé et notre culture, mais au fond nous leur apparaissons comme une sorte de Tiers Monde élégant. » »

Amérique, Jean Baudrillard, 1986.

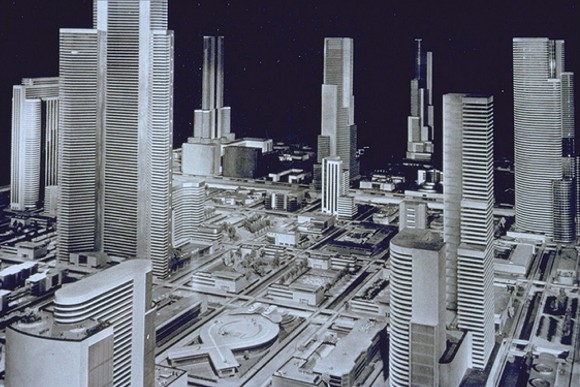

Légende: Futurama, Norman Bel, 1939.

SUBURBAN DREAM

« «Civilisé» signifie, littéralement, «villifié», et l’état de la ville est un indicateur fiable de l’état de la culture dans son ensemble. Nous nous comportons envers nos villes comme un agriculteur irascible qui ne nourrit jamais sa vache, puis s’en débarrasse lorsqu’elle ne donne plus assez de lait. L’envol vers la banlieue était de toute façon voué à l’échec, ses objectifs subvertis par l’exode de masse. Le banlieusard cherche la paix, l’intimité, la nature, la communauté, un environnement sain et culturellement optimal pour l’éducation de ses enfants. Au lieu de cela, il ne trouve ni la beauté et la sérénité de la campagne, ni la stimulation de la ville, ni la stabilité et le sens de la communauté de la bourgade, ses enfants sont exposés à une carence culturelle égale à celle d’un enfant des bidonvilles muni d’un poste de télévision. Vivant dans une société basée sur l’âge et la ségrégation de classe, il n’est pas étonnant que les familles de banlieue aient si peu contribué au réservoir national de talents, en proportion de leur nombre, de leur richesse, et de leurs autres avantages sociaux. Cette transplantation, qui a conduit les greffés à l’atrophie, a à la fois terni la campagne et appauvri la ville. L’ironie finale du rêve de banlieue, pour beaucoup d’Américains atteignant le sommet de l’ambition sociale (propriétaire d’une maison), exige qu’ils accomplissent eux-mêmes toutes sortes de tâches ingrates (sortir les poubelles, tondre le gazon, déblayer la neige, et ainsi de suite), tâches qu’on effectuait jadis pour lui, lorsqu’il occupait un statut social moins élevé. »

The pursuit of loneliness: American culture at the breaking point, Philip Slater, 1970.

VILLE À VENDRE

« Parler d’«entre soi sélectif» à propos de la gentrification peut paraître un contresens si l’on considère que les pionniers de ce processus furent, au contraire, des classes moyennes qui ne craignaient pas de se frotter aux classes populaires en revenant habiter le centre des villes, leurs parties dégradées, pour en goûter le pittoresque. Tel fut le sens premier du mot gentrification depuis que le mot fut inventé par Ruth Glass en 1963. Un de ses meilleurs analystes, Neil Smith, décrit comment une gentry urbaine – composée de classes moyennes et supérieures – avait entrepris, en ce temps là, d’investir certains vieux quartiers ouvriers de Londres parce qu’elle en appréciait l’ambiance urbaine. Le phénomène est resté assez marginal jusqu’aux années 80, associé à un côté bohème d’une fraction intellectuelle et artiste des classes aisées (Greenwich village).

Puis, du statut de curiosité, voire d’anomalie locale, la gentrification est passée à celui de valeur centrale. Elle est devenue «la» manière d’être en ville, un principe de production de l’espace urbain. Surtout depuis les années 90, quand elle est apparue aux municipalités et aux promoteurs comme le moyen de valoriser le produit dont ils disposaient en propre: la ville, cette ville que désertaient les classes moyennes parce qu’elle était associée à une densité excessive, aux nuisances de toutes sortes. Mais ce que démontraient les gentrifiés, c’était ceci que la ville restait tout de même la ville, c’est-à-dire un lieu unique de concentration des opportunités de rencontres, d’alliances, de plaisir, qu’elle était aussi et pour cela même un spectacle, le plus recherché du monde, donc forcément le plus cher si l’on savait le vendre.

Mais pour bien vendre la ville, il fallait la délivrer de ses «défauts», la désencombrer, faire en sorte qu’elle redevienne belle, y réduire le bruit, la circulation, les mauvaises odeurs, les mauvaises rencontres. La gentrification est ce processus qui permet de jouir des avantages de la ville sans avoir à en redouter les inconvénients. Elle génère un produit qui y correspond mais qui a un prix, financier, propre à attirer ceux qui ont les moyens de se l’offrir et à faire disparaître de sa scène, discrètement, ceux qui ne le peuvent pas.

Au terme de ce processus, là du moins où il semble sérieusement avancé, on voit bien le type d’entre soi sélectif que produit la gentrification. Ce sont partout les hypercadres de la mondialisation, les professions intellectuelles supérieures qui peuplent ses espaces rénovés. Il est logique que ceux qui achètent le bien le plus cher au monde soient les personnes les plus riches, certes mais également les plus adaptées à ce produit parce qu’il est fait pour elles. La preuve de cette étroite correspondance entre un produit et ses acheteurs, on peut la voir dans le mode de reconnaissance mutuelle que la gentrification établit entre ses bénéficiaires. Il fait beaucoup penser à ce spectacle qu’offrent les gagnants d’un jeu de télé-réalité tant ils paraissent naïvement ravis et fiers de se retrouver ensemble heureux rescapés du grand jeu de la société nationale, membres élus de la société mondiale. […]

En ce sens, la gentrification fournit un territoire où une personne dotée d’un «état d’esprit global», se sentira légitime. A quoi reconnaît-on cet état d’esprit global ? Les signes ne manquent pas. Mais le plus parlant consiste sans doute dans cette propension des hypercadres et autres professions intellectuelles supérieures à mesurer leur salaire à celui de leurs équivalents dans les autres pays mais jamais à ce que gagnent les autres professions dans le leur. Matériellement, à quoi peut-on distinguer un territoire à vocation «globale» d’un autre ? A la présence de tout ce qui facilite un style de vie où émergent les cafés et restaurants du monde entier, boutiques et galeries d’art. Soit un ensemble de signes de prestige que les promoteurs ont appris à manier de manière à conférer à certains lieux cette marque du «global» qui attirera les candidats à cette communauté mondiale. Produit imaginaire, cette communauté mondiale n’en constitue pas moins la marque d’identité de la gentrification dans toutes les villes du monde, la preuve de son lien constitutif avec la globalisation. »

La ville à trois vitesses, Jacques Donzelot, 2009. (Editions de la Villette)

ESTHÉTISME DU VENTRE MOU

« RUDY RICCIOTTI: Les technocrates constituent en fait un non-pouvoir. C’est-à-dire une négation antidémocratique du pouvoir politique pourtant légitimé, lui, par le recours au suffrage universel. Personne n’a jamais voté pour les technocrates. Mais eux se permettent de nier l’expression politique et citoyenne du peuple en court-circuitant ses représentants. Etrangement, les politiques acceptent le plus souvent de se laisser manipuler. On choisit pour eux, on décide pour eux, puis on leur fait signer une délibération vide de sens.

En architecture, ces abus de pouvoir – pardon, de non-pouvoir – atteignent des sommets. Avec les résultats esthétiques et culturels désastreux que l’on sait, que l’on voit. L’architecture est décidément devenue une profession de collabos. Les seules valeurs qui perdurent sont les valeurs bourgeoises du XIXe siècle. Pas de quoi sauter au plafond. On fait du lisse, du néomoderne, du moderne tardif, du postmoderne, et tout le monde est content. Nietzsche avait raison d’appréhender la venue d’un esthétisme du ventre mou. Nous y sommes et c’est terrible. Il faut dresser un constat de déficit de valeur global. Puis appuyer sur la détente. Sans faiblir. »

Blitzkrieg, De la culture comme arme fatale, 2005. (Editions Transbordeurs)

Légende: Le Grand Paris, Roland Castro, 20??.

DERNIERS COMMENTAIRES