« Les géants de l’industrie de l’entertainment américain viennent souvent des finances, des banques, fréquemment de la télévision ou des agences de talents, parfois du cinéma, presque jamais de l’industrie du disque. Sauf David Geffen.

Avec Motown, Berry Gordy a su vendre la pop music aux teenagers blancs, en rendant la musique noire « hip ». David Geffen va faire mieux : il va rendre le rock « soft » et la pop « cool ». Ce passage du « hip » au « cool » est un tournant important pour l’entertainment.

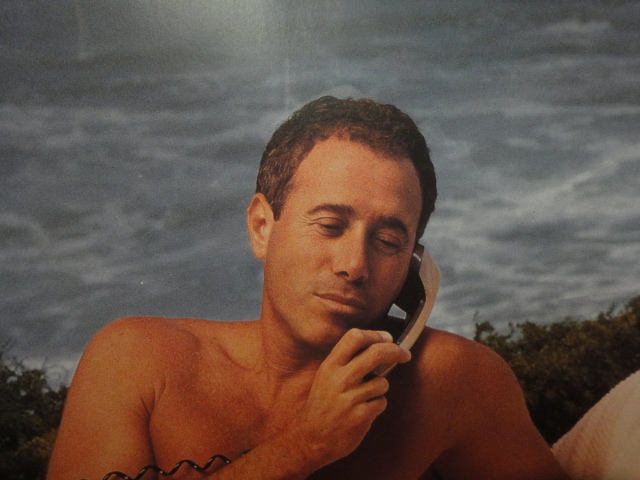

Si Berry Gordy est né noir, David Geffen est né pauvre. « En Amérique, la plupart des riches ont commencé par être pauvres », explique Tocqueville, en une formule célèbre. Issu d’une famille juive européenne émigrée de Tel-Aviv (alors encore en Palestine), Geffen a grandi dans les années 1940 dans le quartier juif de Brooklyn à New York. Autodidacte, il n’a jamais fini ses études universitaires, même s’il s’invente un diplôme de UCLA, l’université publique de Californie, pour obtenir un premier job à vingt ans chez l’une des « talent agencies » d’Hollywood, William Morris. Il commence à distribuer le courrier dans les bureaux et observe les gens parler au téléphone. « Je les écoutais parler et je me suis dit : je peux faire ça moi aussi. Parler au téléphone. »

C’est la musique qui motive Geffen. Et surtout le rock, ce qui est encore nouveau. Repéré, il est engagé comme agent chez William Morris. Mais un agent, ce n’est qu’un intermédiaire : Geffen doit négocier les contrats des artistes avec leurs managers. Ce qu’il aime, lui, c’est le contact direct avec les artistes. Il quitte donc au bout de quelques années la William Morris Agency, avec déjà un petit carnet d’adresses, pour devenir le manager de plusieurs artistes de rock et de soul. En 1970, ayant gagné de l’assurance grâce à quelques premiers succès, il crée son label indépendant, baptisé Asylum Records. Son métier devient le « A&R » : ces initiales, pour Artist & Repertory, sont essentielles dans l’industrie du disque et renvoient au travail qui consiste à identifier les talents, compositeurs ou interprètes, à les produire sous contrat et puis à les « développer ». À cette époque, les responsables A&R des maisons de disques ont encore un vrai pouvoir de décision sur les artistes et leurs managers ; ils choisissent les producteurs, les studios d’enregistrement, les ingénieurs du son, parfois les musiciens et valident les sorties (ce pouvoir s’effilochera au profit des managers et des agents, mais surtout au profit des directeurs de marketing des majors dans les années 1990).

Cette fois, avec sa propre maison de disques, David Geffen a la main heureuse. Il n’est pas forcément un découvreur, mais facilement un booster. Il produit Jackson Browne, Joni Mitchell, Tom Waits et surtout The Eagles qui, avec Hotel California, deviennent bientôt l’emblème d’un country-soft-rock qui va enflammer la planète. Entre la ballade country pacifique, le soft rock et l’« easy listening », une catégorie de musique innocente et efficace, le timbre du groupe sonne merveilleusement californien (et sonne faux, car aucun des membres du groupe, pas plus que Geffen, ne vient de Californie). Geffen récupère même Bob Dylan en 1974, lequel enregistre avec lui un éblouissant Planet Waves comprenant notamment le beau single Forever Young.

La stratégie de Geffen est de rendre « cool » des groupes qui, sans lui, seraient restés trop hard-rockeux ou trop alternatifs pour le grand public. Comme producteur, il transforme le rock acoustique et ce qu’on appelle le Alt-Rock, ou ironiquement le Red State Rock (le rock des États républicains), souvent trop « grungy », avec des voix trop « raspy », en rock urbain, moins brut, moins « loud » et plus électro, à la fois plus cool et plus commercial. Avec Geffen, le hard (rock) devient soft. Son génie : avoir rendu possible la commercialisation sans tuer le cool – au contraire, elle le fait vendre. « Le cool, c’est le hip plus le succès commercial », écrira un critique du New Yorker.

Les puristes décèlent-ils la mise en scène dans ce formatage ? Évidemment. Mais Geffen connaît trop bien l’histoire de la musique américaine pour ne pas aimer la polémique, prélude à de gros succès mainstream. Depuis toujours, le grand leitmotiv de l’histoire de la musique populaire aux États-Unis tourne autour de la perte d’indépendance et de la récupération par le marché. Lorsque Elvis Presley part faire son service militaire, c’est pour beaucoup la date de la mort du rock ! Lorsque Miles Davis bascule dans la fusion et le jazz-rock hybride, puis le jazz-funk, c’est pour d’autres la date de la fin du jazz (c’est en fait les débuts de la fragmentation du jazz, ce qui est très différent). Et quand, bien sûr, Bob Dylan troque sa guitare acoustique pour une guitare électrique au festival de Newport en 1965 (avec Like a Rolling Stone, dont le titre est révélateur), c’est pour ceux qui l’ont sifflé l’annonce de la fin du monde !

Le passage au mainstream reste à la fois ce que veulent tous les artistes en quête de public, et plus encore toutes les majors en quête d’argent ; en même temps, c’est la critique récurrente que les puristes adressent à la commercialisation et, insulte suprême aux États-Unis, à l’action de « selling out ».

David Geffen n’a pas ces scrupules : son but, c’est justement de vendre. Il ne croit pas qu’il y ait une différence entre la musique créée pour des raisons idéalistes et la musique créée pour rapporter de l’argent – tout est désormais mêlé. Et son succès vient de sa capacité à comprendre que la musique populaire américaine est en train de basculer d’une époque dans une autre : l’essentiel ne repose plus sur les racines, le genre, l’histoire ; mais sur l’image, l’attitude, la sensibilité et le style (le « cool »). Le funky Geffen est fasciné, littéralement, par les adolescents de 15 ans qu’il croise dans les rues, par leur grande plasticité culturelle, par le fait qu’ils ne s’encombrent pas de valeurs et de hiérarchies à l’européenne. Geffen devient un « coolhunter ».

Son mode de travail est de s’impliquer totalement dans la carrière de ses artistes mais en même temps il ne mène pas la « vie rock », comme beaucoup dans l’industrie : lorsqu’il produit Dylan, il ne devient pas hippie, ne se met pas à prendre des drogues avec The Eagles, n’a pas de relations intimes avec ses stars comme Berry Gordy avec Diana Ross (ouvertement gay, on prête néanmoins à Geffen une aventure avec Cher). C’est un homme d’affaires qui aime sincèrement la musique mais qui ne vit pas sa mythologie. L’un de ses biographes écrit plus sévèrement : « Geffen prend le chemin le plus court vers le tiroir-caisse. »

David Geffen a eu plusieurs vies. Dès 1975, il abandonne sa maison de disques qu’il vend à la major Warner et prend sa retraite. On le croit fini. Il mène une vie « laid-back », voit ses amis, homme hybride mi-côte Est, mi-côte Ouest, toujours urbain, facilement ennuyé, « insecure ». Il donne l’impression d’être un personnage de Woody Allen, comme échappé d’Annie Hall, à moins que ce ne soit du Midnight Cowboy de John Schlesinger. Mais il travaille sans fin, comme il l’a toujours fait, à de nouveaux projets. En 1980, il rebondit en ouvrant les bureaux de Geffen Records sur Sunset Boulevard à Los Angeles, où il fait venir John Lennon et Yoko Ono pour leur come-back avec l’album Double Fantasy qui se révèle un flop pendant trois semaines jusqu’à… l’assassinat de Lennon : le disque devient un hit mondial immédiat (notamment la chanson Woman). Voici Geffen devenu homme d’affaires : « Dans les années 1970, je n’étais pas un businessman. J’étais simplement un fan. On traînait ici ou là et, oh my god, je tombais sur ce gars, Tom Waits, formidable, et j’allais faire un disque avec lui. Mais dans les années 1980, je suis vraiment devenu un businessman. » Avec son nouveau label, Geffen produit Cher, Sonic Youth, Beck, Aerosmith, Peter Gabriel, Neil Young et surtout le groupe underground de Kurt Cobain, Nirvana. On est au début des années 1990. Cette fois encore, il touche le gros lot. En réussissant à rendre grand public un groupe grunge à l’éthique DIY, qui se veut l’emblème du rock alternatif, Geffen fait d’un Kurt Cobain, avec ses jeans troués, le porte-parole d’une génération. Il espérait vendre 200 000 exemplaires de l’album Nevermind ; il en vend plus de 10 millions. Porté aux nues par la critique et l’industrie, le groupe est adopté à son corps défendant par MTV qui transforme Kurt Cobain en star mondiale instantanée. Geffen réussit son pari : rendre Nirvana populaire tout en conservant son authenticité et sa base. Emblème de l’anticulture mainstream, Nirvana devient mainstream. (Kurt Cobain, héroïnomane notoire, se suicidera peu après son troisième album.)

Le succès de Geffen est considérable dans l’industrie du disque au point qu’il s’aventure déjà dans les industries mitoyennes : il co-produit quelques films avec Geffen Pictures comme After Hours de Martin Scorsese ou Entretien avec un vampire, et il investit avec autant d’intuition que de succès dans des comédies musicales de Broadway (Cats, Dreamgirls), introduisant le rock dans les « musicals ».

Une nouvelle fois, Geffen vend son label, cette fois à MCA (aujourd’hui le Français Universal Music), devient un peu plus milliardaire et prend sa retraite. Au début des années 1990, il donne des conférences à Yale, accueille le nouveau Président Bill Clinton, qui séjourne chez lui, fréquente les clubs cool de l’époque. Geffen, surtout, se reconvertit dans la philanthropie et devient collectionneur d’art. Sur la plage de Malibu, sa maison héberge une collection célèbre d’œuvres de Jackson Pollock, Mark Rothko et un inestimable drapeau américain de Jasper Johns (qu’il a dans sa chambre). Il aide aussi à cette époque son ami Calvin Klein, en faillite, a redonner à sa marque le « cool » qui lui manque, le finance et l’incite à prendre le chanteur pop Mark Wahlberg comme mannequin pour ses publicités de sous-vêtements (les photographies de Mark en caleçon par Herb Ritts et Annie Leibovitz relancent Calvin Klein dans le monde entier avec le succès que l’on sait). Que Geffen aime à la fois Jackson Pollock et Calvin Klein, Mark Rothko et The Eagles, Jasper Johns et Nirvana offre un bon résumé du mélange des genres culturels aux États-Unis.

Mainstream, Frédéric Martel, 2010/2012.

DERNIERS COMMENTAIRES